¿Por qué no hay más ayuntamientos con su propio sistema de pago local?

Respuesta: porque se pierden en tecnicismos. Es como si intentaran comprender el funcionamiento de un reloj observando su maquinaria, sin apreciar la magia que significa el paso del tiempo.

Alcaldes, alcaldesas, vecinos, empresarios, activistas y comerciantes con visión de futuro. Vosotros, que tenéis el poder de impulsar un cambio. Vosotros que bien sabéis que el dinero publico puede impactar más y mejor. Y vosotros, que sí, que os enredáis en una madeja de supuesta complejidad: algoritmos, estructuras legales intrincadas, operativas burocráticas, plataformas tecnológicas complejas... ¡Alto! La verdadera innovación, la que realmente transforma y libera potencial, no siempre exige que os convirtáis en ingenieros, juristas o economistas de altos vuelos.

La clave no está en entender la 'maquinaria' a fondo, sino en abrazar la función que libera e impulsa.

La historia nos lo ha demostrado una y otra vez, con ejemplos que, de tan ingeniosos, parecen magia. Preparaos para un viaje que, desde los cielos de 1906, pasando por un pequeño pueblo austriaco en plena crisis, os interpelará con una lección vital.

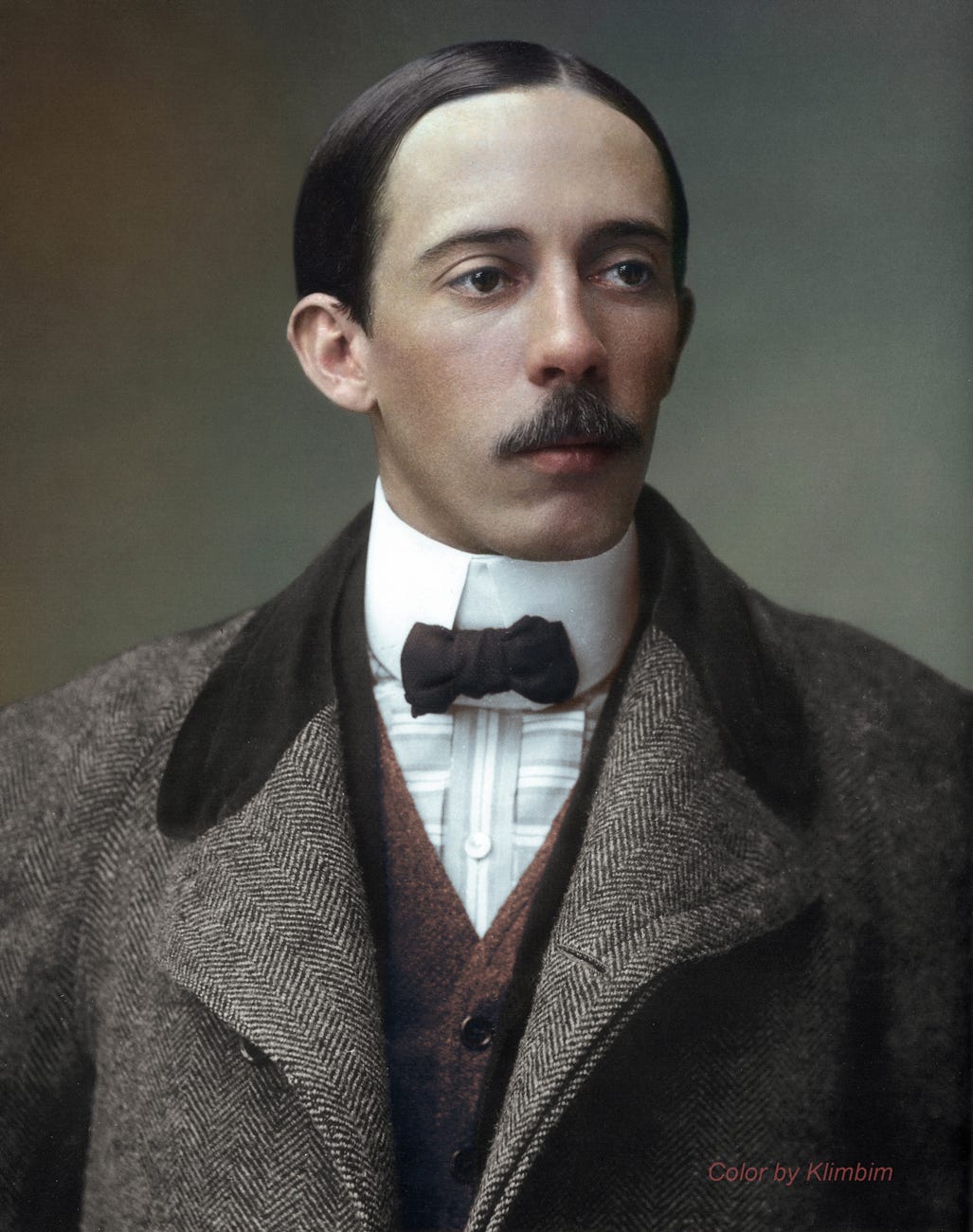

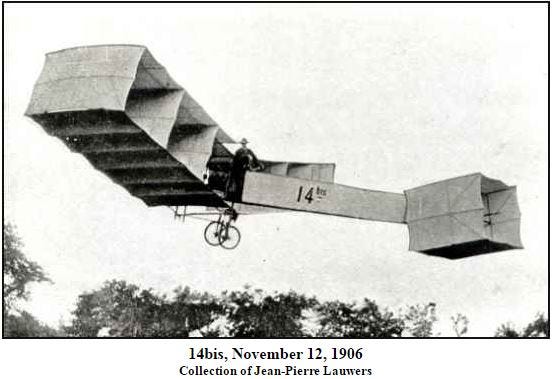

La urgencia en las nubes: el desafío de Santos Dumont y el nacimiento del reloj de pulsera

Era 1906. París. El pionero de la aviación, Alberto Santos Dumont, un hombre cuyo espíritu vivía entre las nubes y cuya audacia desafiaba la gravedad, se enfrentaba a un desafío crucial en sus vuelos. Antes de eso, la forma habitual de llevar el tiempo consigo, para la gran mayoría, era el reloj de bolsillo: un objeto preciado, a menudo guardado en un chaleco o pantalón, cuya consulta requería detenerse, extraerlo y abrirlo. Una pieza ideal para la vida en tierra, para coordinar citas o la llegada del tren. Quizás uno podría pensar: "¿Pero por qué no poner simplemente un reloj en el cuadro de mandos del avión? ¿No hubiese sido más fácil?" Y es una pregunta lógica. Pero recordemos la época: 1906. Los aviones eran esqueléticas estructuras de madera y tela, con motores ruidosos y vibrantes, y una instrumentación casi inexistente. El "cuadro de mandos" era mínimo. Instalar un reloj ahí significaba enfrentarse a la brutal vibración, al polvo, a la humedad y a los cambios drásticos de temperatura de la cabina abierta. Asegurar que un mecanismo tan delicado funcionara con fiabilidad en ese entorno hostil era un desafío técnico enorme.

Más allá de la dificultad técnica, estaba la practicidad en vuelo. Incluso si hubiera habido un reloj montado, Santos Dumont aún habría tenido que apartar la vista de los controles esenciales y de la navegación visual para consultar la hora en un panel que no estaba diseñado para la lectura constante y rápida. Su necesidad fundamental era consultar la hora con un simple vistazo, sin apartar las manos de los controles. Y para eso, tener el tiempo literalmente atado a su muñeca, al alcance inmediato de su vista periférica, era la solución más elegante y eficiente.

No se trataba solo de tener un reloj a bordo, sino de cómo se accedía a la información en una situación crítica.

En aquel entonces, la aviación de principios del siglo XX era una aventura audaz y peligrosa, donde cada segundo y cada maniobra contaban. La navegación aérea dependía en gran medida de la rudimentaria 'navegación a estima', un método que consistía en calcular dónde te encontrabas basándote en la dirección en la que volabas, tu velocidad... y, crucialmente, el tiempo transcurrido desde tu punto de partida. Saber cuánto tiempo habías estado volando en una dirección específica era vital para estimar la distancia recorrida y, por tanto, tu posición aproximada en el vasto e inhóspito cielo. Además de la navegación, medir el tiempo de vuelo era también esencial para otras tareas críticas: para gestionar el escaso combustible disponible en aquellos primeros aparatos voladores (sabiendo cuánto tiempo llevabas en el aire podías estimar cuánto te quedaba en el depósito) y para evaluar el rendimiento de la aeronave en diferentes condiciones.

No se contempló un reloj en el cuadro de mandos en 1906 por varias razones clave, y no habría sido necesariamente más fácil que diseñar un reloj de pulsera:

La rudimentaria instrumentación de la época: En 1906, los aviones eran máquinas increíblemente básicas. El "cuadro de mandos" (si es que se le podía llamar así) consistía principalmente en los controles de vuelo (la palanca o la barra de control, los pedales del timón) y quizás un tacómetro rudimentario o un indicador de presión de aceite, si acaso. Instrumentos complejos como altímetros, anemómetros (indicadores de velocidad del aire) o brújulas eran raros, experimentales o simplemente no existían de forma fiable para uso aeronáutico regular. Un reloj, que es un mecanismo sensible a la vibración y los cambios de altitud/temperatura, era un lujo o una complejidad que no formaba parte del diseño estándar de aquellos primeros aparatos.

Vibración y fiabilidad: Los motores de principios del siglo XX eran vibrantes y poco refinados. Montar un mecanismo de relojería mecánico, intrínsecamente delicado y diseñado para entornos relativamente estables (como un bolsillo o una mesa), directamente sobre la estructura ruidosa y vibrante de un avión habría sido un desafío considerable. Asegurar que mantuviera la precisión en esas condiciones extremas requería un diseño robusto y adaptaciones que no eran triviales. Un reloj de pulsera, aunque también se enfrenta a movimiento, está amortiguado por el cuerpo del piloto y no está directamente anclado a la estructura vibrante del motor y las alas.

El problema del acceso rápido y sin manos: La clave de la necesidad de Santos Dumont no era solo tener el tiempo a bordo, sino poder consultarlo de forma instantánea y sin soltar los controles. Incluso si hubiera habido un reloj montado en alguna parte del "panel", el piloto aún tendría que apartar la vista de su línea de vuelo o de otros controles esenciales (como la brújula, si la usaba) y girar la cabeza o el cuerpo para verlo. Un reloj en la muñeca permite un vistazo ultrarrápido con un mínimo movimiento ocular y sin necesitar ambas manos libres ni cambiar significativamente la postura o el enfoque. Era la solución más ergonómica para su necesidad específica.

Experiencia y recursos disponibles: Santos Dumont acudió a su amigo Louis Cartier, que era un experto relojero y joyero. La experiencia de Cartier estaba en adaptar y miniaturizar mecanismos de relojería, no en diseñar instrumentación aeronáutica robusta para cuadros de mando (una categoría que, en la práctica, apenas existía). Para Cartier, era más "fácil" y natural adaptar la tecnología que dominaba (relojes) a una nueva forma de uso (en la muñeca) que diseñar un instrumento completamente nuevo para un entorno para el que no tenía experiencia directa.

Sí, el funcionamiento básico era similar, pero el desafío de diseño era diferente: La maquinaria interna (engranajes, espirales, escape) es conceptualmente la misma para un reloj mecánico de bolsillo, de pulsera o de mesa. Sin embargo, los desafíos de diseño para cada uno son muy distintos. Un reloj de pulsera debe ser mucho más pequeño, ligero, cómodo de llevar y resistente al movimiento constante del brazo. Un reloj de "cuadro de mandos" en 1906 habría necesitado una carcasa y un montaje extremadamente robustos para soportar la vibración y los elementos (polvo, humedad, temperatura), y ser lo suficientemente grande para ser legible de un vistazo en condiciones de vuelo (sol, sombra, movimiento). No era simplemente poner el mismo reloj en otro sitio; requería ingeniería específica para ese entorno.

En resumen, en el contexto de 1906, con aviones minimalistas, vibraciones extremas y la necesidad primordial de un acceso inmediato y sin manos a la hora, adaptar un reloj para la muñeca fue, de hecho, una solución más práctica, directa y viable que intentar montar un reloj fiable en el rudimentario y castigado "cuadro de mandos" de la época. Se trataba de poner la información vital donde era más fácilmente accesible para el piloto en ese entorno específico. Fue esta necesidad tan directa, tan vital para su supervivencia y éxito en el aire – la necesidad de consultar la hora con un simple vistazo, sin apartar las manos de los controles – lo que impulsó la creación de algo nuevo: el primer reloj de pulsera. Una solución nacida de una necesidad práctica y urgente.

La función, la verdadera magia del reloj

Es decir, la verdadera magia del reloj no se fundamentó en comprender el funcionamiento interno de sus mecanismos, sino en lo que permitía hacer. Su poder estaba en su función, en la facilidad con la que dio acceso a una información vital, liberándonos para poder concentrarse en el vuelo, en el trabajo, en la vida. Santos Dumont necesitaba saber la hora para volar seguro, no necesitaba ser relojero para desentrañar su valor incalculable.

De una manera asombrosamente similar, hoy nos encontramos ante una necesidad de interactuar, de intercambiar, de fortalecer los lazos económicos y sociales de una forma más fluida, segura y local. Y, al igual que con aquel pionero reloj de pulsera, la solución a esta necesidad está al alcance de nuestra mano.

No necesitamos convertirnos en expertos en la 'maquinaria' digital o financiera impulsora... lo que necesitamos es reconocer y abrazar la función y sus beneficios.

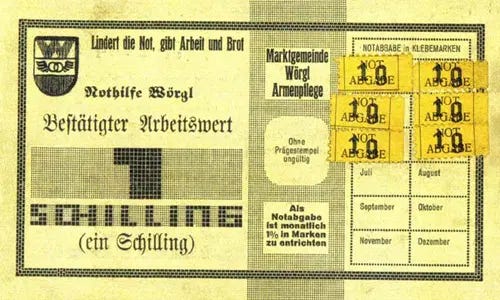

El milagro de Wörgl: una "maquinaria" local contra la crisis

Ahora, para entender la necesidad a la que nos enfrentamos hoy como comunidad y la solución que proponemos, llevemos esta idea a algo mucho más cercano, al día a día, a algo que la gran mayoría de comunidades pueden implementar sin pensarlo dos veces: un sistema de pago local. Fijémonos en un ejemplo histórico real que va un paso más allá en la analogía de la "maquinaria" con un propósito: la fascinante historia de Wörgl, un pequeño pueblo en Austria en 1932.

En plena Gran Depresión, Wörgl estaba asfixiado por la crisis. La economía estaba paralizada, las tiendas vacías, el desempleo rondaba el 30 %, y el dinero escaseaba o, peor, se atesoraba por miedo, sin circular. El alcalde, Michael Unterguggenberger, ideó una medida audaz: emitió una "moneda local", los 'certificados de trabajo libres de intereses'. Lo ingenioso, la peculiar "maquinaria" de esta moneda, residía en su diseño: para mantener su validez cada mes, había que pegar un pequeño sello (estampilla) en su reverso, equivalente a un 1 % de su valor. Si no gastabas el billete, "caducaba" o perdía valor al final del mes si no le ponías el sello.

La gente de Wörgl no necesitaba ser economista ni entender la teoría monetaria del 'demurrage' (esa característica que incentiva la circulación). Lo que sí entendieron de inmediato era la función práctica de esa moneda: si la tenías, tenías que gastarla rápido para no perder valor. Y al gastarla, impulsaban el negocio local. Los comerciantes que la recibían, a su vez, la gastaban con sus proveedores o empleados. El dinero empezó a fluir a una velocidad asombrosa. Con los fondos recaudados por la venta de los sellos, el Ayuntamiento financió obras públicas largamente postergadas: se asfaltaron calles, se construyó un puente, se mejoró el sistema de alcantarillado... todo pagado con esa peculiar moneda local. El desempleo en Wörgl cayó drásticamente mientras a su alrededor la crisis continuaba.

La "magia" de Wörgl no estaba en el papel o el sello, ni en que sus habitantes comprendieran la teoría de la liquidez o el estímulo económico; la magia estaba en la función que esa "maquinaria" monetaria cumplía: poner el intercambio en movimiento, reactivar la vida económica local, generar trabajo y prosperidad dentro de su propia comunidad. Usaban esos certificados porque les permitían comprar, vender y ver cómo su pueblo se recuperaba, no porque supieran cómo se calculaba la tasa de depreciación mensual.

La versión del siglo XXI: el sistema de pago local

Hoy, nuestra situación puede no ser idéntica a la de Wörgl en 1932, pero la necesidad de fortalecer la economía local, de asegurar que el valor generado en el barrio, el pueblo o la ciudad se quede aquí, circule y beneficie a vecinos y negocios, es más relevante que nunca. Pero, detengámonos un instante:

¿Realmente es necesario entender esta ‘maquinaria'? ¿Comprendemos cómo se integran las diferentes bases de datos de los bancos, los protocolos de seguridad, el enrutamiento de la información, las capas de protección contra fraude, la infraestructura tecnológica que soporta millones de operaciones simultáneas?

La respuesta, para la inmensa mayoría, es: no. Y, honestamente, no nos hace falta. Y, al igual que Santos Dumont usó una nueva forma de reloj o Wörgl diseñó una moneda con una "maquinaria" especial, los Ayuntamientos de pueblos y ciudades pueden aprovechar las herramientas de nuestro tiempo para lograr ese mismo objetivo: Implementar su propio sistema de pago local.

Ya no se necesitan sellos en billetes de papel. Vivimos en la era digital. Las herramientas tecnológicas se encuentran al alcance – aplicaciones móviles intuitivas, plataformas seguras, la infraestructura de comunicaciones que usamos a diario –, nos ofrecen formas mucho más eficientes, transparentes y accesibles para crear y gestionar sistemas de intercambio y, además, contamos con ejemplos de éxito probados, jurídicamente seguros, de garantía y operativamente factibles cómo, por ejemplo, el sistema de pago local de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona.

De una manera asombrosamente similar, hoy nos encontramos ante la necesidad de interactuar, de intercambiar, de fortalecer lazos económicos y sociales de una forma más fluida, segura y, sobre todo, local. Y, al igual que con aquel pionero reloj de pulsera, la solución a esta necesidad está al alcance de nuestra mano. No necesitamos convertirnos en expertos en la 'maquinaria' digital o financiera que la impulsará... lo que necesitamos es reconocer y abrazar la función y los beneficios que nos ofrecerá un sistema de pago diseñado específicamente para la comunidad. Un sistema de pago local es, en esencia, la versión moderna de aquella ingeniosa solución de Wörgl, adaptada a la realidad del siglo XXI. La 'maquinaria' es ahora digital: código, servidores, bases de datos, protocolos de seguridad. Pero, de nuevo, y aquí volvemos a la analogía central: no hace falta convertirse en programador, experto en ciberseguridad, ingeniero de sistemas, jurista o economista.

La lección final: confiar en la función, no en la maquinaria

Recordando a Santos Dumont y su reloj de pulsera pionero. Él no necesitó desentrañar la compleja maquinaria interna de engranajes y espirales; solo necesitó apreciar la magia práctica del paso del tiempo al alcance de su muñeca, confiando en la maestría de su amigo Cartier para hacer que funcionara y resolver así un problema vital para sus vuelos. De la misma forma, para que un sistema de pago local impulse la actividad económico relacional de una comunidad, no hace falta comprender a fondo su estructura técnica, operativa, legal, económica o tecnológica. Lo que sí debe saberse apreciar es:

La función que cumple para dinamizar la economía, al facilitar el intercambio y mantener el valor en el interior de la comunidad.

Los beneficios concretos que aportará a comercios, vecinos y a la comunidad en su conjunto, creando un ciclo de prosperidad.

Cómo simplifica los intercambios diarios dentro de la comunidad, libera barreras y permite concentrar energías para construir juntos.

La optimización y el aumento del impacto de los recursos públicos para la comunidad.

... y confiar en…

El equipo y la experiencia de “amigos Cartier”, expertos en sistemas de pago local.

Que la herramienta cumple su propósito de manera fiable y transparente en beneficio de todos.

La solidez, las garantías y la seguridad del sistema.

El tejido socioeconómico local.

Ejemplo de la función que realiza la herramienta de pago local del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (la Grama - 2017).

Al igual que Santos Dumont confió en Cartier para que su reloj le permitiera volar seguro, cualquier responsable público puede confiar en el sistema aprovechando su función sin preocuparse por su maquinaria.

La magia no está en los engranajes, ni en el código, sino en el impacto comunitario que puede llegar a alcanzar.

Recursos para profundizar

Entender la función es clave para empezar y participar. Pero para aquellos espíritus curiosos que deseen ir más allá, para quienes quieran comprender los fundamentos y el "cómo se hace" de estos sistemas que reinventan el intercambio local, existen recursos valiosos que complementan la apreciación de la magia con el conocimiento de los engranajes:

"Reinventar el valor del dinero para impulsar la economía local": Este libro (o trabajos relacionados bajo este título o temática) es una ventana fascinante a las posibilidades de las monedas complementarias. Explora cómo el diseño del dinero puede ser una herramienta para crear economías más resilientes, justas y centradas en las personas y el medioambiente. Lejos de ser un manual técnico, te invita a reflexionar sobre la naturaleza del valor y cómo podemos diseñar sistemas que lo hagan circular de forma más beneficiosa para nuestras comunidades, ofreciendo la base teórica y ejemplos inspiradores de por qué enfoques como el de Wörgl o nuestro propio sistema local son tan potentes.

“Boosting your economy by making money virtuous” Se trata de la versión en idioma inglés de “Reinventar el valor del dinero para impulsar la economía local”

"Guía metodológica para la creación de monedas locales desde la administración pública" (Editado por la Diputación de Barcelona): Para las administraciones locales y los equipos impulsores, esta guía es un recurso práctico indispensable. Ofrece un camino claro y estructurado, abordando los pasos necesarios, los aspectos legales a considerar, los modelos de gestión, los desafíos técnicos y las estrategias de implementación comunitaria. Es la hoja de ruta para quienes se encargan de construir y operar esa "maquinaria" digital y operativa que permite que la función de la moneda local se haga realidad de forma segura y eficaz.

Además de estos, el campo de las monedas sociales, las economías complementarias y los sistemas de intercambio local cuenta con una riqueza de publicaciones:

Libros sobre la historia de las monedas sociales: Exploran ejemplos históricos y contemporáneos de todo el mundo.

Estudios de caso específicos: Documentan la implementación y los resultados de monedas locales en diversas ciudades y regiones.

Análisis económicos y sociales: Profundizan en el impacto de estos sistemas desde perspectivas académicas.

Manuales y guías prácticas: Ofrecen consejos para la gestión, la comunicación y la participación comunitaria en proyectos de moneda local.

Cursos, talleres, conferencias y encuentros especializados: Abordan cuestiones específicas de alto valor de forma participada y abierta. Organiza un encuentro en tu comunidad

Explorar estos recursos permite comprender la profundidad y el potencial de lo que un sistema de pago local puede significar. Porque, al final, la magia no está solo en los engranajes, la maquinaria o en el código, sino en el impacto comunitario que, con conocimiento y confianza, pueden conseguir.